ネットワークスペシャリスト試験(NW)の令和7年春期(2025年4月20日実施)に合格しました。

受験した私について

情報処理技術者試験の受験歴

・基本情報技術者試験 不合格×2、(大学在学中)

・応用情報技術者試験(AP) 2022年春期

・情報処理安全確保支援士(SC)2024年秋期 不合格(午前Ⅰで。)

※応用情報技術者試験(AP)に合格した時の記事↓

業務

ITエンジニアではありません。

過去に一人情シス的な業務をしていたことはありましたが、

ネットワーク関連では、YAMAHAのVPNルータ(RTX)の設定を変更、調整したり、

故障した無線アクセスポイントやハブの交換をしたり、といったことくらいで、

広域イーサネット、ルーティング、冗長化、VLAN、、、などは実務で取り扱ったことはありません。

ドメインやDNSなどWeb関連技術に関しては、個人的にこのようなサイト運営を通して簡単な経験はありました。

勉強期間

3ヶ月

1月19日:受験申し込みする

4月20日:受験

勉強方法

午後試験対策がほとんど

試験は午前1、午前2、午後1、午後2とありますが、

学習時間のほとんどは午後試験対策として、

午後試験の過去問をベースにした問題集。

を使った勉強が中心でした。というかこれしかできませんでした。

1周しかしていませんが、そのかわり各問題にはじっくり取り組みました。

最後の章を終えた時には試験まで1週間を切っていました。

問題を解きながら勉強

問題文、ボリューム、どのようなことが問われて、どのように回答するのか。

試験という、紙面や時間の制約のある中で、何をどのくらい問われるのかを把握しながら勉強するのがいいと思いました。

私は、以前は

まず教科書的なものを使って知識を入れる

↓

問題を解く

という学習方法をとっていたのですが、教科書を読んでいても、覚えられないし、理解できないし、すぐ眠くなってしまってなかなか頭に入りませんでした。

最初は、わからないことだらけで、基礎の理解や知識についてテキストやネットで調べたりしながら進めていたところ、テキストの第1章を終えるのに3週間くらいかかってしまいました。

試験までに間に合うのか不安になりましたが、章を進めるうちに、共通している考え方や知識の重複があり、学習は早まっていきました。

時にはChatGPTも頼って勉強

私は、勉強にAIを使ったのは初めてでした。

周囲にネットワーク関連業務に詳しい先輩や同僚がいるわけではないので、「これはどういうこと?」という感じで質問ができる環境がないので、AIの存在は大きかったです。

ただ、AIは時々、矛盾した回答を自信満々に答えてくるということもあったので、自分に知識や一定程度の理解が無い状態で質問をするのは危険で、

ある程度自身が勉強をしたうえで、AIの回答にツッコミを入れることができる状態であれば、自身の足りない部分を補うことができる協力な助っ人になると実感しました。

午前1対策

試験2週間くらい前まで、ほぼ手つかずでした。

勉強は、午前1問題の過去問を10回分くらい解いただけでした。

結論、これでは安心できるものではなく、本番は運よく通過できた、というのが正直なところでした。

応用情報技術者試験合格から2年くらい空いていましたが、何とかなるだろうと思っていたのですが、、、

本来は応用情報技術者試験(AP)の午前問題を使って対策するのが良さそうです。

というのも

に対し、

といった違いがあります。

午前1は免除制度が使えるうちに

午前1はネットワーク分野と関係のない分野の出題多数で、そのための勉強をしなければならないのはめちゃくちゃ邪魔です(笑)。

午前1の手ごたえが午前2、午後試験に心理的に影響する

この午前1で合格点を取れなければ、後に続く午前2、午後1,午後2をどれだけ頑張って解いても採点されません。

今回、私は午前1を解く中で、正解の確信を持てない問題が、許容される12問分を上回った(試験中にカウントする余裕はなかったので感覚で、ですが)ので、

「終わった。。。せっかく頑張って勉強してきたのに。。」

という精神状態に陥ってしまいました。

ということで、余裕をもって午前1を通過できないと、心理的に午前2以降の受験に影響していしまいます。

実際には自分が思っているよりもできているものだと思いますが、試験中のプレッシャーがネガティブに働くということはあると思います。

私はネットワークスペシャリスト試験を午前1込みでは二度と受けたくありません。

午前2対策

対策は特に何もしませんでした。

午後試験の対策をすることで、午前2の解答に必要な力はつくのではないかと思いました。

過去問は10回分くらい解いて、合格点が取れることを確認しました。

出題は25問しかないのであっという間に終わります。

直前期

1週間前

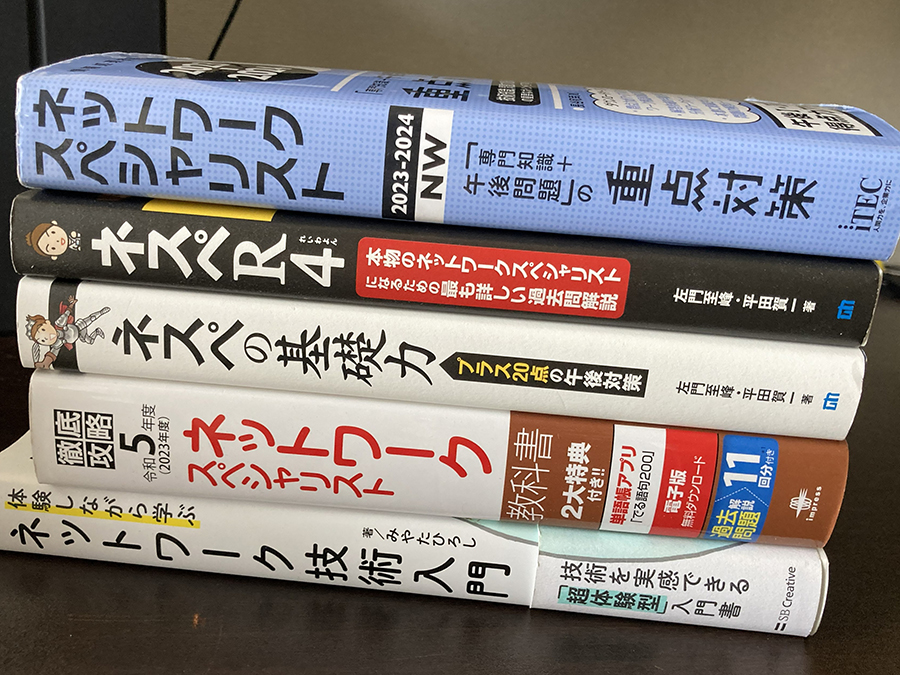

午後試験対策テキスト『ネットワークスペシャリスト「専門知識+午後問題」の重点対策』の学習で付けたメモやマーカー、間違った問題などを読んだり、午前1試験の過去問を解いたりしていました。

前々日、前日

本書でも書かれていますが、試験直前に基礎知識を総ざらいするためのものです。

私は試験の前々日、前日に一気に読み通し、試験当日の午前試験開始前にも読んでいました。

(本当は読む余裕がなくて、もしかしたら使わずじまいかも、、、と思っていましたが、試験直前にしっかり活用できました。)

内容的には応用的なことは書いていませんが、広範な試験範囲の中から、基礎的な知識について抜け落ちていたり、忘れてしまっていたりしているものを確認するのに役立ちました。

過去問と解説が載っている章もありますが、時間がなくて読んでいません。

その他テキスト・問題集

今回の試験勉強で使ったテキストは2023年春にネットワークスペシャリスト試験を受けよう、と思って買い揃えていた参考書、テキストが中心です。

(都合で2023年春、2024年春の試験は受験できない状況だったので、学習もすることなく、塩漬けにしていました。)

基礎知識が載っている、教科書的なものです。自分がよくわからない分野や知識について、辞書的に使いました。

ある年の午後試験の過去問を1冊で詳解するテキスト、「ネスぺ」シリーズの令和4年版です。

平成25年試験以降、毎年出版されているようです。こんなマニアックなコンセプトの参考書は、他の高度試験のものではないのではないかと思います。

これは今回の受験にあたって、とりあえず一冊持っておこうと思い、購入したものですが、結局使いませんでした。

取り組む余裕がなくて手が出せなかったのです。。。

しかし、内容的には、取り組めば間違いなく役に立つものだと思うので、試験対策本としてではなく、今後の実力向上のために使いたいと思っています。

試験対策本ではありません。試験勉強以前から、ある程度読んでいたものです。

L2(データリンク層)から順を追って、パケットの構成や、ネットワーク上の端末、機器間での動きなどを理解するのに役立ちました。

試験勉強を始めてからは、辞書的に使っていました。

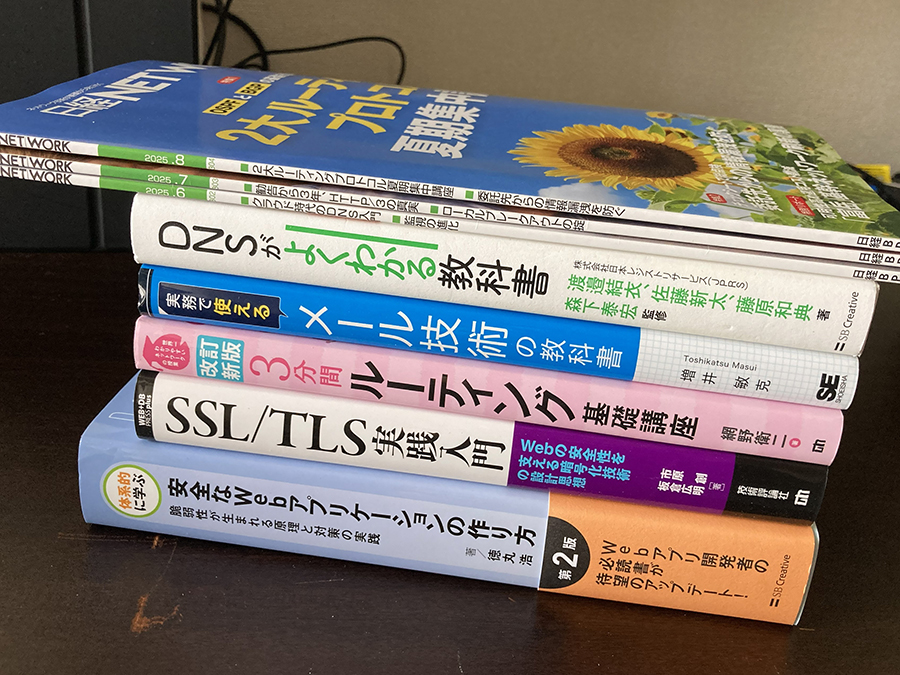

試験後に購入した参考書など

試験勉強をしていく中で学んだ技術や知識などについて、試験を終えて尚あやふやなものや、さらに掘り下げたい、補足したいという動機が生じました。

次に何を学ぶべきかを知ることができること。これも受験することで得られるものなのではないかと思います。

IT系雑誌です。ページ数は少なく、価格は高いですが、ネットワークスペシャリスト試験を経験していれば、内容を消化でき、有意義なものになると思います。

基本的にネットワーク技術分野に特化した内容ですが、もう一つの柱としてセキュリティ分野(ランサムウェアなどのマルウェアや企業のセキュリティ対策など)も扱われています。

基本的に特定のベンダー技術に依らないテーマが扱われていて、ネットワークスペシャリスト試験と親和性が高い内容になっていると思います。

企業のIT部門ならば会社で購読されている可能性が高く、そういった部門の方々と関わるとなると、これを読んでいる可能性があるわけで、最低ラインとして読んでおく必要があると思いました。(私は自費で購読を始めましたが、会社で読める方はうらやましいですね。高いですから。。。)

私は日経NETWORKの購読にプラスして、技術系ニュースサイト『日経Xtech(クロステック)』の有料会員とのセットで購読しています。

しっかり元をとりたいです。

DNSについて、基礎的な内容から、丁寧に解説されています。試験勉強した後で読むと、自身に不足している知識を補足しながらサラサラと読み進めることができます。一方で、DNSに触れたことがないと、読んでいる途中で眠くなりそうです。

メールのデータフォーマットや送信プロトコル、S/MIME、送信元ドメイン認証技術(SPF,DKIM,DMARC)などメールに関係する技術全般を薄く広く扱った内容です。メール技術の全体像をつかむことができます。細かい部分については説明がなかったり、省略されていたりするので、疑問や消化不良を感じたら自分で他の書籍やネットで深堀が必要になると思います。

著者はネットワーク技術をわかりやすく解説している有名サイトの作者です。

会話形式でルーティングの基本的な考えから解説されています。

私は、ルーティングについての知識が乏しい状態で試験勉強を開始したので、苦手分野になってしまいました。。。

先にこの本を軽く読んでいれば、また違ったのかもしれません。

少し古い本ということもあり、内容的には最近のネットワークスペシャリスト試験に出てくるVXLANなどの扱いはないのですが、ルーティングの基本について学ぶ目的には良いと思いました。

ただ、試験対策としては、特にルーティングは問題を解いて手と頭を動かすことで力がつくと思うので、本書に深入りはせず、基本的な知識を得られたら問題演習に当たるのがいいと思います。

滋賀県の受験会場

立命館大学びわこ・くさつキャンパス(BKC)

試験当日は、JR南草津駅(東口)から臨時バスが出ていました。(朝8時~)

当日、バス乗り場では、立命館大学行きの乗り場についてアナウンスしてくださる方が立っておられるので、迷うことはないかと。

私は、南草津駅に8時まえに着、バスは8時過ぎのものに乗車し、8時20分ころに試験会場に到着しました。

次回の試験からはCBT化

2026年度からの試験はパソコンを使った試験(CBT)に変わることが発表(2025年8月)されました。

今回がネットワークスペシャリスト試験最後の筆記試験となりました。

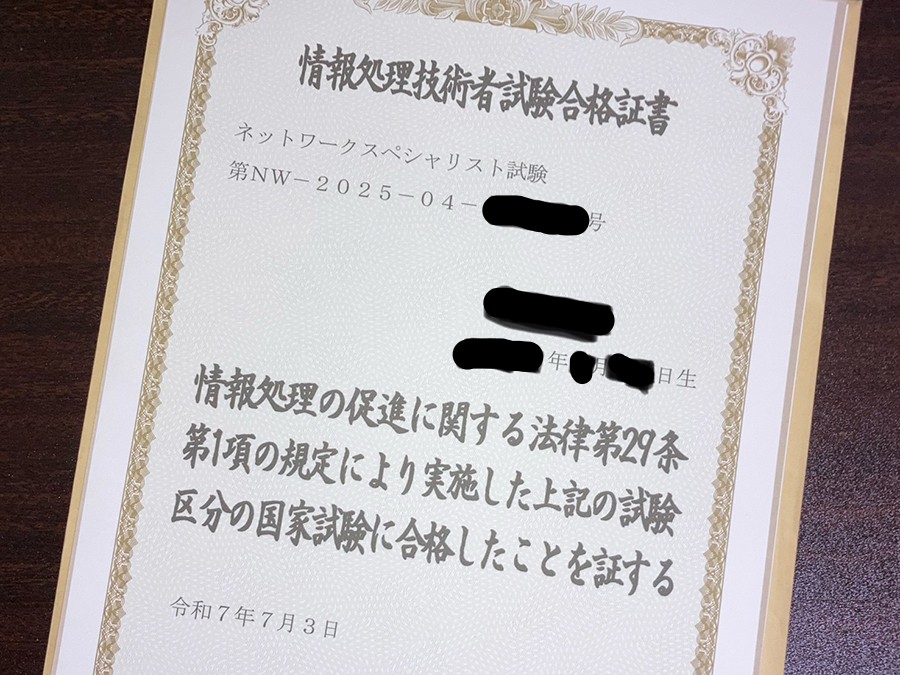

試験結果

午前Ⅰ得点

74.8点

午前Ⅱ得点

68点

午後Ⅰ得点

74点

午後Ⅱ得点

73点

午後Ⅰ試験で選択した科目

問2 ネットワークの改善

中学校における外部教育サービスへの接続遅延、タイムアウトの不具合の原因と対策について。NAPTやHTTP3など。

問3 セキュアWebゲートウェイの導入

製造会社におけるネットワーク更改におけるセキュリティ設計。SWG、FW、SaaSの設定など。

午後Ⅱ試験で選択した科目

問2 遠隔検針機能を持つガスメーターのIoTネットワーク設計の問題

RFC7252で標準化されたプロトコルCoaPとDTLS1.3によるデータ保護といった、初見の技術が出てきましたが、問題文中に必要な知識や誘導があったので、それなりに解答できた感じです。

合格証書

終わりに

勉強でテキストを終えたのが試験前ギリギリで、ぜんぜん自信はなかったですが、何とか合格できたという感じです。

ただ、出題範囲の全分野に精通しないとダメだ、というわけではないと思いました。

私はルーティングについては、一通り勉強したものの、知識も理解も定着していなかったので、試験の問題選択ではルーティングの問題を避けました。

試験勉強中も、本番中も心が折れそうになることもありましたが、とりあえず最後までやり切ろう、という気の持ちようも大事かと思いました。