第1級陸上無線技術士試験を受験し、合格しました。

もくじ

第1級陸上無線技術士(一陸技)とは

・無線技術(電波やアンテナ、無線機器などの無線工学)に関する最上位資格です。国家資格。

・テレビ局など、出力の大きい無線設備を扱う組織にこの有資格者を置く必要があります。

※業務用の無線機で通話したり、モールス信号を送ったりすることはできません。(第4級アマチュア無線技士に認められるアマチュア無線機は使用できますがね)(´・ω・`)ショボーン

そのような交信(通話やモールス電信など)に関する最上位資格は「第一級総合無線通信士」(一総通)です。

試験科目

・4科目あります。

・回答はマークシート方式です。

・科目合格制度があり、合格した科目は3年間有効です。

・試験内容(無線従事者規則 第五条 十四 より)

イ 無線工学の基礎

(1) 電気物理の詳細

(2) 電気回路の詳細

(3) 半導体及び電子管の詳細

(4) 電子回路の詳細

(5) 電気磁気測定の詳細

ロ 無線工学A

(1) 無線設備の理論、構造及び機能の詳細

(2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能の詳細

(3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用の詳細

ハ 無線工学B

(1) 空中線系等の理論、構造及び機能の詳細

(2) 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の詳細

(3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の詳細

ニ 法規

電波法 及びこれに基づく命令の概要

試験日程

年2回(1月、7月)実施されます。平日の2日間に渡って行われます。

受験料

¥13,952

筆者について

いわゆる文系の人です。

高校数学はii+Bまで。理科は化学と生物しかやっておりませんでした(∀`*ゞ)テヘッ。

合格までの期間

期間:2年 受験回数:3回

平成26年(2014年)

6月

・第二級陸上特殊無線技士(二陸特) 受験・合格

無線従事者試験の存在を知ったものの、申し込み期間が迫っていたので、とりあえず短期間の勉強で取得できそうな二陸特を受験しました。1ヶ月くらいの勉強で満点で合格できました。

平成27年(2015年)

1月期

1回目受験・科目合格:法規

得点内訳

法規:84点 無線工学の基礎:55点 無線工学A:67点 無線工学B:63点

1月末

〜試験勉強の中断〜

1月期の受験直後に就職することになり、一陸技の勉強から離れる。

平成27年7月期の試験は受験せず

9月ごろ

勉強を再開する

平成28年(2016年)

1月期

2回目受験・科目合格:無線工学の基礎

得点内訳

法規:免除 無線工学の基礎:88点 無線工学A:45点 無線工学B:57点

7月期

3回目受験・合格

得点内訳

法規:免除 無線工学の基礎:免除 無線工学A:75点 無線工学B:89点

各科目の勉強&受験した印象

共通

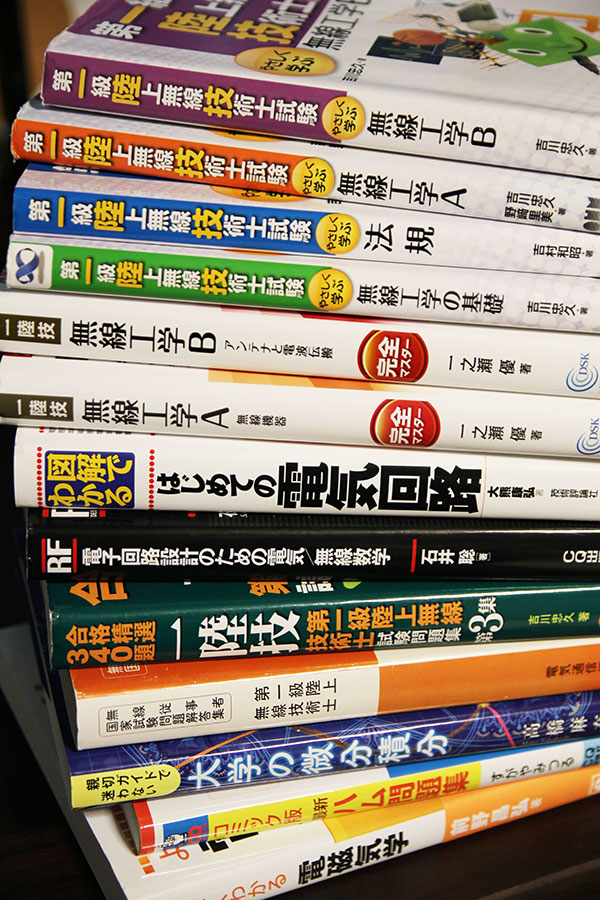

問題集

合格精選340題第一級陸上無線技術士試験問題集 第3集 吉川忠久(東京電機大学出版局)¥2,800

過去問

ネットでダウンロードしたもの

少し前まで一陸技を含むほぼすべての無線従事者試験の過去問をアーカイブされているサイトがあったのですが、最近閉鎖されてしまったようで、アクセスできません。。。ネットで入手できるのは問題と解答だけなので、解説がありません。

毎年5月ごろ刊行される

『無線従事者国家試験問題解答集 第一級陸上無線技術士』情報通信振興会 ¥3,240

には5年分の過去問と解答の指針が載っているとのこと。(入手したかったのですが、品切れで買えなかったので私は持ってません)

法規

・テキストと過去問だけで対応できた。

・試験の1ヶ月ちょっと前くらいから始めても間にあったのではないかという印象。テキストをざっと読み切って、ひたすら過去問を解くだけでいいと思う。

・試験では時間が余る。

テキスト

第一級陸上無線技術士試験 やさしく学ぶ 法規 吉村和昭(オーム社)¥2,600

無線工学の基礎

・この科目が一番キツいと思う。大学の電気電子系学科を出ていると免除される科目だが、たしかに大学で学んだ人には簡単だと思うけど、門外漢にはとてもハードルが高い。

・テキストの内容をよく理解しないまま過去問に当たっても解けない。しかし、深入りしてはいけない問題もある。基本書を見たり、ネットを調べても理解できない問題は、記憶するだけの問題だと割り切る必要があるが、これまた、判断が難しく、私のような独学者は苦しみながら勉強することになる。複数年の過去問にあたることで、記憶すべき問題か、理解すべき問題かの判断はできると思う。

・オームの法則と電力公式をしっかり使いこなす必要がある。一見簡単な公式だけど、いざ問題を解くのに適用するとなると、なかなか出てこない。

・力率と有効電力、無効電力、皮相電力が難しい。同じ問題を10回以上解いてなんとなく理解できた。

・等価回路が意味不明。なぜそのように等価できるのか理解できなかった。

・オペアンプが意味不明。持っている参考書や過去問集だけで対応しきれなかったので、ネットで検索しまくる事態に。

テキスト

第一級陸上無線技術士試験 やさしく学ぶ 無線工学の基礎 吉川忠久(オーム社)¥2,600

無線工学A

・過去問やテキストの問題を見ると、一見簡単そうに見えたので、勉強が後手に回ってしまった。

・テキスト、問題集で対応できない問題がある。解き方はヤフー知恵袋で検索した。

・過去問を中心にした勉強をするべきだった。

第一級陸上無線技術士試験 やさしく学ぶ 無線工学A 吉川忠久・野﨑里美(オーム社)¥2,600

本書だけでは試験に対応しきれないと思います。過去問でこのテキストに載っていない頻出問題を押さえておく必要があるかと。

無線工学B

・問題の種類はそれほど多くないと思う。ゆえに、テキストの問題をじっくり理解する勉強をしていても、過去問演習に移った時に割とすんなり解くことができた。

・計算問題多い。

・公式がたくさんあるが、相互に関連しているものが多く、覚えるべきことは意外と少ない。芋づる式に理解できるので、勉強していて楽しかった。

・フリスの伝達公式と無線工学Aに出てくるレーダー方程式が同じようでちょっと違うのがややこしかった。式の根拠は同じだが。

・マクスウェルの方程式は過去問を覚えるにとどめる。

まともに取り組むのなら大学に通って学位取った方がいいと思う。

テキスト

第一級陸上無線技術士試験 やさしく学ぶ 無線工学B 吉川忠久(オーム社)¥2,600

科目の難易度比較

個人的には

無線工学の基礎 > 無線工学A > 無線工学B > 法規

です。ただ、無線工学A、Bは無線工学の基礎で学ぶ内容が土台になっているので、単純に難易度は比較できません。

その他参考書など

テキストに取り掛かる前に読んだり、テキストや過去問でわからないことがあったときに使ったもの

はじめての電気回路 大熊康弘 (技術評論社) ¥2,180

無線工学の基礎の勉強を始めた時、交流電気をはじめ、知らないことずくしの状態だったので、並行して読んでいました。

もういちど読む 数研の高校物理 第2巻 (数研出版)¥1,500

無線工学の基礎の電気物理分野のために読みました。波、電磁気、原子について書かれています。原子以外は全部読みました。

電子回路設計のための電気/無線数学 石井聡 (CQ出版社) ¥3,200

無線工学の基礎を勉強していた時に使いました。読んだのは前の方のページの交流電力や微分積分の基礎的なところくらいまでで、あとは難しすぎて挫折しました。

電子回路の基礎マスター 堀桂太郎・船倉一郎 (電気書院) ¥2,400

無線工学の基礎で、電子回路でよくわからない時に読みました。テキストよりはわかりやすいですが、やはりわからないものはわかりませんでした。。。等価回路とか。

親切ガイドで迷わない大学の微分積分 高橋麻奈 (技術評論社)¥1,880

三角関数や対数の微分積分、置換積分などを学びました。試験問題を解くのに使う数学は限られているので、試験テキストに載っている解法を覚えたら済むのですが、理解の伴わない解き方の暗記は苦痛なので読んで良かったと思います。(結局忘れますが、、、)

一陸技・無線工学A【無線機器】完全マスター 一之瀬優 (情報通信振興会)¥3,200

内容が詳しいです。が、これを参考にしても解けない問題がありましたし、載っていない内容も出題されているので万能ではありません。あまり使いませんでしたが、持っておくと安心感があります。

一陸技・無線工学B【アンテナと電波伝搬】完全マスター 一之瀬優 (情報通信振興会)¥3,200

こちらも内容が詳しいですが、あまり使いませんでした。

オペアンプの基礎マスター 堀桂太郎 (電気書院) ¥2,400

オペアンプがわからなすぎて買ってみたものの、やっぱりよくわかりませんでした。

無線従事者国家試験問題解答集 第一級陸上無線技術士(電気通信振興会)

近所のブックオフでたまたま見つけた。昭和56年7月期〜平成5年7月期までの試験問題が収録されている。なんと当時はマークシートでなく、記述式。問題に「〜について説明せよ」みたいな出題で、自分で文章を書かなくてはいけない内容になっています。

ブルーバックス 高校数学でわかるマクスウェル方程式 竹内淳(講談社)¥860

無線工学Bで出題されるマクスウェルの方程式対策に読んでみた。けど、試験のマクスウェル方程式の問題を解くのが目的だったら、過去問だけ確認したらいいかな、という感じでした。

コミック版最新ハム問題集 すがやみつる (CQ出版社) ¥1,000

第4級アマチュア無線技士試験を扱ったマンガテキストだが、無線機器の構成の説明がわかりやすく頭に入りやすい。無線工学Aの勉強を始める前に読むべきだった。

よくわかる電磁気学 前野昌弘(東京図書)¥2,800

無線工学の基礎に科目合格した後に買ったけど、パラパラっと見て電磁気分野は奥が深いのだな、と実感した。いつかじっくり取り組みたい。

勉強の難易度

大学や高専、工業高校で電気電子工学を学んだ人であれば、試験勉強はそんなに大変ではないはず。

物理と数学を勉強してこなかった文系の私は苦労しました。

試験勉強を始めてからは、直流電気を動力として使う(モーター回す、電球を光らせるなど)ことしか知らなかった私には、理解し難いことだらけでした。

電気を信号として使う際の常識というか、前提知識が無かったので、

・交流電気

・信号は電圧が取り出せればよい。よって大きな電流は不要。

・電気信号はインピーダンスが異なる部分で一部反射する。(そもそもインピーダンスとは)

・微分、積分、複素数、三角関数

など、電気電子分野にいる人には常識なことが分からなかったので、なかなか学習が進みませんでした。

ただ、電気電子専攻の学生さん並みの知識を身につけなければならないか、ということそんなことはありません。

微分積分などの数学や、電磁気、電気電子回路などについて、試験問題を解くために必要な範囲はごく限られています。

学習内容に深みはない

一陸技の試験の内容は、大学レベルですが、本当に大学や高専で電気電子を専攻している学生さんは、本試験よりもはるかに深いところまで学んでいると思います。

書店で大学2年くらいまでに学ぶ数学(偏微分、常微分、ラプラス変換、フーリエ解析、複素関数…)や電磁気学のテキストを見れば、深さのレベルがぜんぜん違うことが分かります。

私は、わからないことについて、何をどこまで学習するべきか判断ができず、勉強時間の割には試験問題が解けないという状態に陥ってしまいました。独習の辛いところです。

試験を終えて

難しいような、簡単なような、、、、勉強しているとどちらとも言えない感覚になる試験です。

過去問を眺めていると、同じような問題ばかり出題されているので、簡単に合格できそうな気がします。確かに過去問の暗記だけで大半の問題が解けるのですが、しかし、それだけでは少しだけ合格点に及ばないような問題の組み方がされているように見えます。(運が良ければ、暗記だけでも合格するとは思いますが。)

無線技術分野の、ほんの入り口に立つことができ、その先に広大な大地と高い山がいくつも存在していることを知ることができた、という感覚です。

無線関係の仕事をしていくなら、今後どんなことを勉強していく必要があるか、ということが広く浅く見渡せるようになると思います。

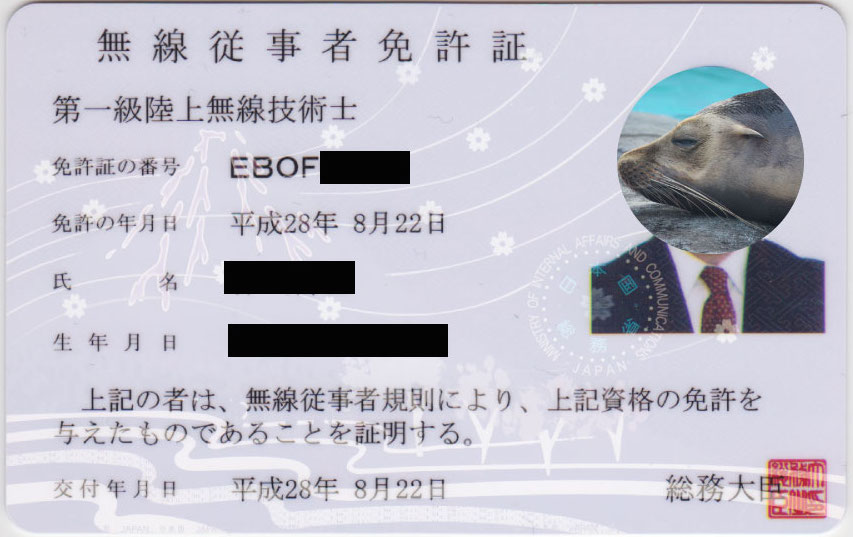

免許の申請

合格したら、無線従事者免許の申請を行います。受験地を管轄する総合通信局に申請書を提出します。

・申請書に顔写真と¥1,750分の収入印紙が必要です。場合によっては住所が確認できる住民票の写し(市役所で発行してもらうやつ)も必要。

・免許返送用の封筒(切手を貼っておく。82円で間に合うと思うけど、自分は念のため92円切手を貼った。)

申請から免許が届くまでの期間

申請郵送から免許到着まで、ちょうど3週間でした。

7月期は合格発表後にお盆が控えているので、時間がかかるのかもしれません。申請案内では1ヶ月とアナウンスされています。

8月2日

郵便局から普通郵便で近畿総合通信局に提出。

なかなか届かないな〜と毎日ソワソワしつつ、

8月23日

免許が自宅に到着。

長い道のりだった。。。

管理人様の地頭の優秀さに脱帽します。

私は無線にゆかりのある高専(学科は制御工学科)を出て就職したのですが、同級生でラジオの資格を受験したものをは1人もいませんでした。

在学中、陸技の問題集をみたものの「こんなの受かるかよ」と投げ捨てて、はなからあきらめムード。

最近、陸技をとってみようかなと思って学生時代買わされた問題集を見ていますが、「無線工学の基礎」はすらすらと解けますが、無線工学A、Bになると手が止まります。

正直なところ、恥ずかしいなと思います。無線とは全く関係のない職種ですが、管理人様のブログでやる気がでてきました。

こんにちは。筆者です。

高専を出られているほどの理工学の素養をお持ちなのですね。無線工学の基礎が難なく解けるなんて、うらやましいです。

過去問を解くなど、本格的に試験勉強を始められたなら、程なくして無線工学A、Bともに試験問題そのものは大したことない、ということに気づかれるのではないでしょうか?

試験で扱われるテーマが高度すぎて、かえって出題がパターン化されていて、難易度が下がっている印象です。

一陸技の試験が記述式だった時代なら、本格的な理工学の素養がない私には合格は無理だったろう、とつくづく思います。

私も3年前に1陸技受験して1発合格した者です

私はアマチュア無線の趣味の集大成として受験しました

受験は還暦過ぎての受験でしたけど勉強は楽しかったです

趣味の一つとして受験しました

現在アマチュア無線資格 4資格と プロ資格 4資格

取得しました プロ資格は 1陸技 2陸技 1陸特

4海通です 4海通は遊びで2陸技の合格後に工学免除で

法規だけ楽勝で受けてきました

1総通も受験したいと考えていますが電信が苦手なのと

歳が現在66歳なので覚えられそうにありません

唯一不合格試験は4級アマチュア無線技士です

何も知らずにアマチュア無線やりたくて50年前に受験

不合格ショツクでした

年金暮らしアマチュア無線技士です

毎日が日曜日なのでハイパワーリニアアンプの製作

家庭菜園 健康維持ウオーキング 温泉旅行を楽しんでいます

こんにちは。筆者です。

厚い無線歴をお持ちで、深い造詣をお持ちと察します。

私はせっかく一陸技に受かったので、いつかは3海通に挑戦したいと考えています。モールス信号は未知の領域で、総通に挑戦する気力は湧いてきませんが。。。

還暦を過ぎられても活動的でおられるようで、私もまだまだ挑戦することがたくさんあると思いました。ご自愛下さいませ。

私も記述式時代に一陸技を取得しました。当時女性は珍しかったようです。

無線工学、空中線が無線工学A、Bと呼ばれる過渡期に私は数学系で手こずり

予備試験からちょうど2年で取得しました。直前まで暗記芸だったのに、突然

マークシート式になり新問ばかりになりショックを受けたのを覚えています。

火事場の馬鹿力で奇跡の合格を果たしましたが、そののちの人生に役立たせる

こともなくもったいないことをしました。今思えば人生で最も輝いていた時期

でした。懐かしいです。

こんにちは。筆者です。

記述式とマークシート式の切り替わり時期をまたいで合格されているのはすごいですね。

電気電子分野では、女性が珍しいのは今も変わらないと思いますが(私の通っていた大学にあった工学部電気電子工学科の女子は一学年に2,3人でした。)、試験会場では、思ったよりも女性の受験者が多い印象でした。

私が一陸技を受験するきっかけになったのは、放送局の技術部でのアルバイトですが、合格した今はすでに全く違う業界で仕事をしていまして、私も資格を役立てることができていません。。。

管理人様

挫折をキーワードに検索してサイトにたどり着きました。

第二級陸上無線技術士(ニ陸技)を目指しています。

コミュニティFMに興味があり資格取得を考えています。

現在62歳のため64歳までに取得できるよう頑張ります。

挑戦資格:第二級陸上無線技士【挫折しながら勉強中】

保有資格:第三級アマチュア無線技士

第四級アマチュア無線技士

第二級海上特殊無線技士

第三級海上特殊無線技士

第一級陸上特殊無線技士

第二級陸上特殊無線技士

工事担任者 DD 第三種

工事担任者 AI 第三種

上級救命講習修了証

現在、第一級陸上無線技術士の試験勉強中です。

自分自身は都道府県レベルで偏差値が最下位の高校で、理系科目は居眠りの常習犯です。

上記の内容の高校のレベル(偏差値30)なので世間様では通称Fランと言われる大学が、国公立や有名私学と言われる大学ランクに感じていました。

自分の成績は担任が匙を投げるようなレベルでしたが、奇跡的にFラン大学に合格しました。(文系大学)

その後、仕事上で通信工事に関わる資格が必要となり、工事担任者のAI・DD総合種とDD第一種を同日にW受験する暴挙に出ました。

結果は総合種が合格で、DD第一種が基礎以外の科目が合格でした。

とあるYouTubeで、工事担任者→電気通信主任技術者・伝送交換のルートで第一級陸上無線技術士が取得する事が可能とあったので、電気通信主任技術者・伝送交換の勉強をしました。

電気通信主任技術者は本来は四科目(システム・設備・専門・法規)ですが、AI・DD総合種を取得していたので三科目(設備・専門・法規)受験でした。電気通信主任技術者試験は令和3年度から改正されて、設備科目が専門科目を吸収する形で統合されてシステム・設備・法規の三科目になると令和2年の秋からアナウンスがされていました。

自分は通常が四科目試験が最後の試験(開催は令和3年1月)に初挑戦して、設備と法規は科目合格で専門だけ不合格でした。本来なら専門を次回に受験しなければならないが、上記の改正により資格と科目合格の組合せで免除申請を経て電気通信主任技術者・伝送交換の資格を取得しました。

電気通信主任技術者・伝送交換の資格により、第一級陸上無線技術士試験で無線工学の基礎とAが免除になっているので、残り二科目となっています。

足し算・引き算・かけ算・割り算がなんとか出来るレベルの数学リテラシーの人間が、電気通信主任技術者試験はおろか工事担任者の試験さえ合格した事が未だに自分自身が信じられません。

ここまできたら、ミラクルを起こして合格したいと思います。